脑袋麻痹沉重,我站在董汤门口,使劲摇了摇脑袋,证实自己确实醒着,看见的不是梦境。店门玻璃和窗户玻璃都没有了,变成了玻璃渣子,散的屋子里满地都是。

慢悠悠地从窗户走进店里,查看一下,桌椅都是完好的,后厨没事,楼上房门也完好。看来那人是砸了外面的玻璃,担心我在房里从楼上追下来,就没有跑进店里破坏,而是快速逃走了。

我查看一圈,慢慢走出来,在门口拦了一辆的士,到菜市场去买菜。买完菜回来,我把妹妹叫了过来,叫她打电话报警,跟她说,我昨晚不在店里,回来就见玻璃被砸了,叫她招呼出警的警察,就独自去后厨,洗菜切菜炖汤,该干嘛干嘛。

我已经麻木了,懒得再激动,只要这里还有汤喝,店就还能开下去,绝对不会关门。我在这里,我就在这里,哪也不去!想要我关门跑路,没门!

警察来过,拍了几张照片,带妹妹去做了笔录。妹妹回来说,警察查看了监控,两个蒙面人干的,他们砸完玻璃就走了,看不到面孔,估计难以破案。

洗盘子的阿姨和帮厨小阮把店里的玻璃渣子都打扫干净。董婷已经找人来换玻璃,说是还得两天才能安上。我叫她这两天照常开门营业,这样更加敞亮,别人问怎么回事,就说昨晚有UFO光临,把门窗玻璃撞坏了。

说完我就上楼去了,我酒还没有完全醒,困顿,需要补一个觉。

一觉睡了两三个小时,起床洗了个澡,感觉人精神了很多,仿佛新生一般!我穿上那天和罗霖一起买的衣服和鞋子,戴上罗霖昨天送给我的手表,那手表看着朴素,品牌是一长串字母,我也不认识,她说值不了多少钱,我于是就没有推辞,后来才知道那个牌子叫积家,那表也得十多万,不过对于后来的我来说它也算是朴素的。照了下镜子,别说,表情严肃一点还是挺像个上流成功人士。

下楼到店里,大概十二点半的样子,有几桌人在吃东西,虽然比平时人少一些,但好歹还是有人光顾的。

我自己盛了点汤和米饭,拈了几根酸黄瓜,找个空桌坐下,兀自吃起来。

妹妹跑过来,不住的打量我,“你要去相亲吗?”

“不然难道去打架啊?”其实我真的是去找人打架的。

“你可真舍得下本钱啊,这牌子?你买这么贵的衣服也太奢侈了吧!”她惊讶的张开嘴,眼珠转了下,又一脸姨妈笑的说,“不会是罗总给你买的吧?”

“这也被你猜到了!”我懒得解释。

有熟客也望着这边,不住的打量我,没准在想,这个老板,桌子被人掀了,玻璃被人砸了,还一点事没有,穿这么正式是要干啥?

我不去管它,吃完东西,喝了杯茶,看下手表,到一点半钟,就拿起一个公文包,到门口拦了一辆的士,出发去江北了。

到了那个楼顶有一颗巨大明珠的大楼,我下了车,提着公文包向楼里走去。那个明珠里有一个火球,可以没日没夜像太阳一样散发耀眼的光芒,那是伯父的发明,现在这颗太阳的拥有者成为了苏陵。当时那场争斗后,他把滚落到湖里的太阳都打捞起来,除了这一颗,其它都卖掉了,然后他公司的财务危机就解除了,还成为这个城市数得上的富翁。而伯父,却从此长眠,成为了我们的记忆。

我紧跟着前面的人,通过了闸机,跟着下午成群上班的人,走进了电梯,来到了二十一楼,苏陵的办公室就在这一层。

我走到前台,对前台小姐说,“麻烦找一下你们苏董事长。”

她看了我一眼,问,“先生,您有预约吗?”

“我和他不用预约,你直接跟他说,老家的董先生来找他,他就知道了!”我不容置疑的说,双眼温和地注视着她。

她打量我一番,犹疑片刻,还是拿起电话拨通了号码。不得不承认,这一身光鲜的装扮就是名片,就是通行证。

打完电话,她一边说先生这边请,一边带领我走到门口的保安那里,示意保安放行,然后指着最里面的办公室,让我自己过去。这里安保很严格,门口两个保安,里面还有三四个,坐在那里仿佛没有什么事,但我进来,他们就似乎不经意的瞟了一眼,到苏陵办公室门口还有两个,我走到门口,他们就推开门,把我让进去,然后关上了门。

苏陵上下打量了我一番,对我的到来似乎感到很意外,“你怎么来了?”

我把公文包往茶几上一扔,公文包“啪”一声摔在茶几上,我顺势一屁股坐进沙发里,“给你送点老家的土特产过来!”

保安推开门,往里面张望,苏陵向他们摆摆手,他们又退了出去。

“这是什么东西?”他从办公桌前走过来。

“你自己打开就知道了!”我冷冷地说。

他坐进另一个沙发里,眼睛瞟着我和公文包,却没有过来打开。

我只有自己拉开公文包的拉链,露出两块木板,他老家房子的木板,他父母还住在花朝村。这是我之前回花朝村时捡的,整个花朝村只有他们家房子是这样刷着彩色油漆的木板。

“这是什么意思?”他眼露凶光。

“做人留一线,日后好相见!有什么事就光明正大的来,别使阴招,万一整不死人,被人反咬一口,谁知道会是怎样的收场?”

“我听不懂你到底说什么!”他仍旧一副一无所知的表情。好吧,装吧,继续装。

“磐石财富跟你有关系吧?”我直说。

他不置可否,“到底什么情况?”

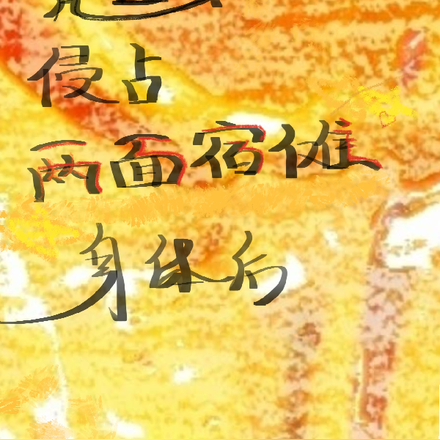

“您苏总家大业大,搭进来几号人和三千万告我黑状,那也算您手段高明,现在居然叫几个小混混深更半夜扔石子砸玻璃。您这么高大上的公司,这么大的老板,玩这一套,也太下三滥了吧!”

他一副莫名其妙的表情看着我,却一句话都没有说。

“不说话,不说话就是默认了!”我从包里拿出木板,“哐当”一声丢在了茶几上。

他看着我,仍旧一言不发。看来是被人戳穿,无言以对。保镖听见响动,又开门走了进来,见没发生什么事,站立在门口,等他指示。

“谁都不是孤身一人在这世界上,兔子被逼急了还咬人呢!以后离我和我周围的人远点!”

他仍旧坐在那里,一言不发。

该说的话都已经说完,我站起身,向门口走去。

到了办公室门口,保镖一边伸手拦住我,一边向他望过去。

“走开!”我厉声说。

苏陵扭过头,看到门口的状况,冷冷的说,“让他走。”

这是三年来,我和他第一次见面,虽然毫无收获,但我要表达的意思,他应该都明白。我们是死仇,不死定然不会休,但这是法治社会,有社会规则,不能手起刀落快意恩仇,生死得看手段、看运气、看大势。